“积极废人”自救指南

亲爱的同学们:

在成长过程中,相信不少同学都经历过这样的场景:深夜辗转反侧时,你郑重地在手机备忘录里写下“明天六点起床背单词”“这周必须完成拖延的课题报告”“月底前读完专业拓展书目”。点击保存的那一刻,仿佛已经看到了更好的自己。但第二天清晨,闹钟却被一次次关掉,在短视频里虚度一天,深夜又陷入新一轮的焦虑循环。如果你一边焦虑地喊着“老师,我要努力”,一边继续躺平摆烂,这种“立flag时踌躇满志,执行时寸步难行”的矛盾,就是我们常说的“积极废人”现象。

同学们,别担心,我想告诉大家:这种现象并非个例,而是成长过程中的常见挑战。让我们了解背后的心理机制,用科学方法摆脱这种困境,让行动力真正跟上进取心。

“积极废人”的心理陷阱

① 虚假完成效应

学生小张在朋友圈发“本月瘦10斤!”,收获一堆点赞后,觉得自己已经“努力了”,于是心安理得地点了杯奶茶。

这种现象在心理学上被称为“虚假希望综合征”(False Hope Syndrome),指的是人们通过制定学习计划获得短暂的满足感,误以为“计划即等于行动”,但实际上并未付出真正的努力。作为老师,我想提醒大家:真正的改变,不在于立下多少flag,而在于脚踏实地去执行。

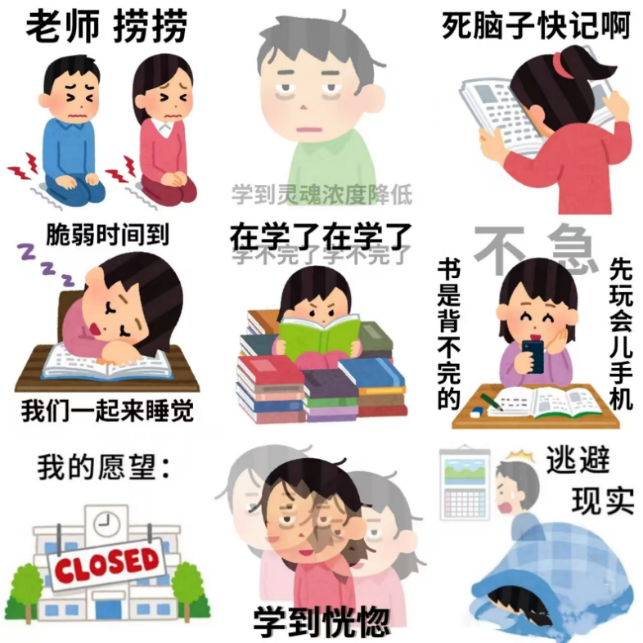

② 完美主义悖论

学生小李想学编程,但觉得“现在开始太晚了,别人都学了好几年”,于是继续刷短视频,一边羡慕别人,一边骂自己废物。很多“积极废人”不是不想做,而是害怕做不好,于是干脆不做。

同学们,其实,完美主义是一种很常见的心理现象,但我们不能让它成为阻碍我们前进的绊脚石。学习从来不是一场与他人比较的竞赛,而是一段自我提升的旅程。重要的不是你起步的早晚,而是你迈出第一步的勇气。只有通过不断地尝试和努力,我们才能逐渐接近完美。

③拖延心理作祟

学生小王面对老师布置的任务,总想着“再等一会儿”“明天再做”。拖延是“积极废人”的典型特征。拖延的背后,往往是对任务难度的恐惧和对即时满足的追求。

拖延其实是一种自我保护的心理机制,我们害怕面对困难的任务,害怕失败,所以选择逃避。但这种逃避并不能解决问题,反而会让我们陷入更深的焦虑和自责中。只有勇敢地面对任务,克服拖延的心理,我们才能真正地成长和进步。

破解“积极废人”困局

同学们,一个明确的目标犹如一盏明灯,能照亮我们前行的道路。它让我们能够有的放矢地努力,而不是在迷茫中虚度时光。同时,明确的目标也让我们更容易看到自己的进步,从而增强自信心与成就感。而奖励,也是一种极为有效的激励方式。当我们完成一项任务时,给自己一个小奖励,这不仅能让我们真切感受到努力的回报,更能激励我们更积极地去迎接下一项挑战。记住,奖励不必奢华,只要能让我们感受到努力的价值,便是最好的激励。

① 建立“最小行动单元”

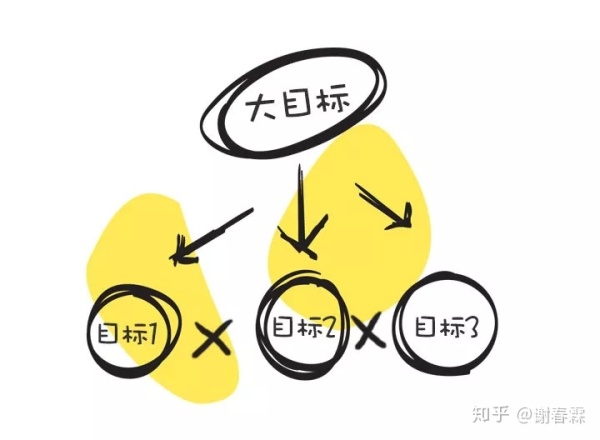

SMART原则:目标要具体(Specific)、可衡量(Measurable)、可实现(Achievable)、相关联(Relevant)、有时限(Time - bound)。比如,将“提高英语水平”这个模糊目标改为“每天背诵30个英语单词,三个月内通过大学英语四级考试”,这样的目标更清晰明确,便于执行和评估。

目标分解:把大目标分解成一个个小目标。以准备考研为例,可以将复习过程分为基础阶段、强化阶段、冲刺阶段,每个阶段再细分具体任务,如基础阶段每天学习专业课基础知识2小时,背诵英语单词1小时等。

② 设计“不完美奖励机制”

不要想着“我要变学霸”,先想“今天学半小时”。

想健身?先每天散步10分钟,比瘫着强。

想读书?先每天翻5页,比完全不看强。

每完成一项任务,就给自己一个小奖励。如果按时完成了当天的学习计划,可以奖励自己看一集喜欢的电视剧、吃一份甜品等。这种即时的正反馈能激励自己继续行动。

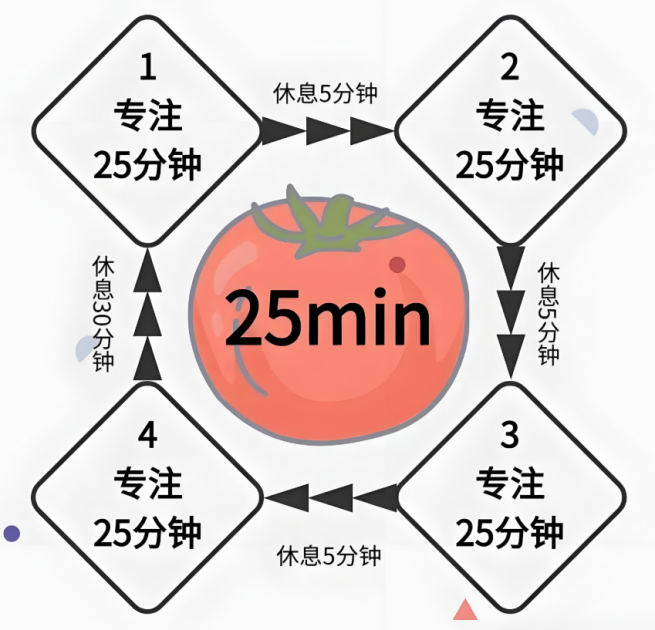

③ 克服拖延——“番茄工作法”

将工作时间分成25分钟的专注时段(一个“番茄钟”),然后休息5分钟。每完成4个番茄钟,休息20-30分钟。

准备阶段:列出今日待办任务,按优先级排序;

执行阶段:设置25分钟倒计时,专注处理单项任务;

休息阶段:计时结束后立即暂停,进行5分钟闭目或饮水;

循环规则:每完成4个工作周期,延长休息至20分钟。

你不是“废”,只是还没找到节奏

“积极废人”的本质是想变好但缺乏方法,而不是真的懒。接受偶尔的摆烂,但别让它成为常态。

真正的成长不在豪言壮语,而在持续行动。每一次微小的践行,都在重塑你的生命轨迹。相信大家最终都能实现从"积极废人"到"积极能人"的蜕变!

“改变不是从‘明天开始’,而是从‘现在做’开始。”

亲爱的同学们,试试看,说不定今天就是你逆袭的第一天!